Борис Кутенков, поэт, культуртрегер и редактор, — неслучайный человек для Беларуси: как он сам говорит, первая его самостоятельная поездка — в 2007 году — состоялась именно в Минск, и это путешествие открыло ему ощущение безграничных возможностей в познании мира. В 2015 Кутенков посещал Минск и Гомель с презентациями своего главного детища — литературного проекта «Они ушли. Они остались», в рамках которого вышло уже несколько книг, посвящённых рано ушедшим поэтам, в том числе Владимиру Полетаеву и Михаилу Фельдману. Александр Паршенков побеседовал с БОРИСОМ КУТЕНКОВЫМ о крайностях в человеке искусства, «сложной» поэзии и наследии Литературного института.

Борис, ты многократно признавался, что тебе близка поэзия Татьяны Бек. «Стихосложение было и остаётся для меня доморощенным знахарским способом самоврачеванья: я выговаривалась… и лишь таким образом душевно выживала» —насколько эта мысль универсальна для поэтов?

Насчёт универсальности говорить было бы неправильно — кто любит арбуз, а кто свиной хрящик. Не думаю, что эта мысль актуальна и для меня сейчас — при всей моей любви к Татьяне Александровне Бек. Хотя она была фактически первым поэтом, которого я по-настоящему полюбил и затем посвятил ей большую статью, часто упоминаю её в своих текстах, в том числе стихотворных — сознательными и несознательными отсылками. Вообще, она, сама не зная того (мы не были знакомы), круто на меня повлияла.

Я думаю, любовь к поэзии — сложное явление, задействующее именно восторг от стихотворения как от мелодического объекта и потому принципиально отстраиваемое от банального «это про меня». Надо уточнить, что последнего никто не отменял и не отменяет: каждый имеет право находить близкие себе мысли и чувства в произведении, олицетворять с автором/лирическим героем и т.д. Но как условные «меломаны» делятся на тех, кто любит музыку, и тех, кому приятно воспринимать себя на фоне музыки (кстати, я скорее отношу себя к последним), так, думаю, и читателей поэзии можно классифицировать похожим образом. То же относится и к поэтическому процессу: с одной стороны, стихи-дневник, в которых автор «выговаривается», пытается донести до читателя свои чувства, — и, с другой, те, которые создаются изначально как художественное произведение, возникают из звукового гула, могут задействовать обширный контекстуальный (отсылающий к предшественникам) и культурологический ряд. Как написание, так и восприятие последних — явление принципиально другого толка.

А ты сам не чувствуешь определённого раздвоения в этом смысле — близкого к тому, как по-разному ты воспринимаешь музыку и стихи?

Не скрою, оно есть: как читатель, которому хочется отклика, я люблю «простое» (тем более как человек, очень любивший в детстве и юности поп-музыку — и до сих пор с интересом исследующий её как явление в социологическом ключе: у меня даже был проект «Кутенков разберёт», посвящённый анализу текстов популярных поп-песен). Как критик, которому по долгу профессии приходится выстраивать внутри себя какие-то иерархии, оценивать искусство, я предпочитаю «сложную» поэзию.

Думаю, прекрасно, что существует и то, и другое — и что существуют поэты, как классические, так и современные, которым удаётся находить отклик читателя, не работая в то же время на определённую целевую аудиторию. Но в современности я всё же вижу довольно жёсткое разграничение. С одной стороны, стихи, не имеющие «стиховых» признаков (о чём замечательно писала ещё в 70-е годы Лидия Гинзбург) — просто слова, не приобретшие семантическую значимость, то есть то же самое могло быть выражено прозой. С другой — герметичное, или «филологическое» искусство, которое пишется нередко с прицелом на такую же аудиторию понимающих. Мне в равной степени не близко и то, и другое, так как оно основывается на расчёте, просто на разных его типах. И, несмотря на то, что я сказал, что художнику не стоит думать об этом в процессе сочинительства (а может, и благодаря этой свободе), — в результате мне как поэту бы хотелось достичь читательского отклика. Но достичь принципиально иными средствами, мелодическими и художественными, — иными, чем целенаправленное говорение о доступном и усреднённом. Ещё я замечаю, что с возрастом всё больше начинаешь ценить стихи, похожие на свои, — и именно работа критика и культуртрегера помогает расширению горизонта, сопротивлению этой ограниченности.

«Уйти. Остаться. Жить» в Кургане, ноябрь 2019

Ты считаешь себя человеком крайностей?

Пожалуй, да: с чувством меры у меня сложно, что считаю и своим человеческим недостатком, и плюсом для поэтического воплощения. Я либо полностью задвигаю себя в тень, либо выпендриваюсь без меры. Когда я пришёл в литературный мир, я во многом действовал будучи ведомым законами шоу-бизнеса, которым увлекался в юности (я был влюблён в одну известную певицу и жадно внимал всему, что связано с окружающим её миром, буквально обожествлял), — будучи сам достаточно юным и наивным. Кстати, желание писать песни осталось во мне до сих пор. А вот к чему я стремился, сложно сказать: возможно, к какому-то иллюзорному счастью, понятию об успехе, воспитанному массовой культурой. Не могу назвать определённый момент — это была длительная эволюция.

В какой-то момент я ощутил, что меня слишком много в литературном пространстве именно как выговаривающегося от собственного лица, как поэта и критика. И я поменял ракурс, меня бросило в другую крайность — я стал много делать для других: энергия реки под названием «Борис Кутенков» направилась в другое русло. Мне кажется, я уже не смогу никогда направить энергию на себя после того жгучего чувства стыда по отношению к собственному раннему многословию. Сейчас моя энергия в основном направлена на литературные проекты, которые мне безумно интересны, как и вообще современная литература. Слава Богу, никуда не ушло желание писать стихи и выкладывать их в социальные сети. Этого мне, в общем, достаточно, хотя если приглашают, то приятно, конечно.

Правда ли, что в современной русскоязычной поэзии почти не обращают внимания на современную французскую поэзию, американскую, другую? С чем это связано?

Думаю, что интерес к иноязычной поэзии есть, но в очень немногочисленных, условно «элитарных» кругах. Хотя иноязычие, инокультурие расширяет эстетические горизонты и избавляет от инерции, накопившейся за два с лишним столетия в русской поэзии. В конце концов, поэту не столь важны сами эстетические влияния как нечто самодостаточное, — важна степень переработки этих влияний и, разумеется, талант (никуда от этого понятия, кажущегося шаблонным, но на самом деле важного, не деться). А дух, как известно, веет где хочет. Для критика это более важно — он обязан распознавать и философские, и культурологические отсылки, и следы иноязычной поэзии.

У меня нет развитого слуха на зарубежную поэзию, тем не менее я считаю пласты, задействуемые в моих стихах, достаточно обширными. Тут и влияние вторичных источников — например, я очень люблю вкраплять в текст отсылки из популярных песен: думаю, в раннем возрасте они и воспитали моё чувство ритма — может быть, одновременно со стихами, — и современная поэзия, и условные Мандельштам с Тарковским. Мне нравится, когда отсылки неопознаваемы, когда новое содержание накладывается на уже знакомый ритм — при этом размер может быть каким угодно заезженным, — и преображает его до неузнаваемости; в этом смысле то, что стало первоимпульсом, уже не так важно. А уж когда критик находит то, что было спрятано от твоего взгляда, но попало в твой текст, — это по-новому выстраивает взаимоотношения и с первоисточником (внове осознаётся его важность для тебя), и с написанным текстом, и с собой.

Ты сказал о профессии критика. Она сегодня уважаема в Москве? Я не могу спросить «в России», но хотя бы на уровне Москвы, когда люди узнают, что ты критик профессиональный, это что-то меняет?

Думаю, сейчас представиться «критиком профессиональным» ещё смешнее, чем «поэтом», — где бы то ни было. Такая самономинация в обществе, которое лет тридцать отучали от взаимодействия критика и автора, критика и читателя, может вызвать даже не комичные, а опасные ассоциации — то есть упрёки в собственном снобизме и неоправданном превосходстве.

Помню своё первое представление о критике — в мои 16 лет. Передо мной была, как ни странно, не книга статей Белинского, не интервью Галины Юзефович и не журнал «Новый мир», а лежащая на полке у бабушки книга Юлии Шиловой, детектив, — там были в том числе и ответы на письма читателей, где их автор достаточно нелестно высказывался о критиках, называя их «литературными прихлебателями» и говоря, что истинная её поддержка — это многомиллионные тиражи книг и любящие читатели. Такая гневная позиция со стороны представителя массовой культуры понятна (хотя и далека от истины: слово «критика» тут воспринимается в семантически неукоснительном значении слова, без соответствующего контекста, — как ругань или порицание; меж тем, это не всегда так — и никогда не было так, если избавиться от шаблонов массового сознания).

Но надо понимать, что если бы я не поступил в Литературный институт, то долго, а может, и всегда, разделял бы позицию Шиловой, — и таких, как условный «я» в свои 16, большинство. То есть, когда мы говорим о критике и в целом о профессиональной литературе, речь идёт о достаточно элитарном знании. Поступив в Литинститут, я, конечно, ознакомился с самыми разными видами критики. Среди них и рекомендательная, или навигационная (к ней всё больше сейчас склоняются те, кто не отвык от привычки к постоянному чтению и жаждет элементарной навигации в море современной литературы); и эссеистическая (последняя зачастую интересна даже вне зависимости от предмета разговора — как средство самовыражения писателя, литература о литературе); и аналитическая (она всё больше уходит из журналов, тем не менее, именно она и пытается выстроить целостное понятие о литературном процессе, разбитом на сегменты). Но в любом случае, знание о критике — для квалифицированного читательского меньшинства, как это любит определять главный редактор журнала «Знамя», писатель Сергей Чупринин. Чем хороша сегодняшняя ситуация? Тем, что в отсутствие «центризма» ты можешь выбрать в зависимости от собственных потребностей и задач любой вид критики.

А как бы ты разделил эти потенциальные читательские задачи (в соответствии с упомянутыми видами критики)?

Как: 1) попытку найти чтение «для души» или «для себя» (таких читателей всегда будет большинство, а значит, такая критика будет всегда наиболее популярной); 2) как наслаждение стилем писателя и осознание важности его личности — лично для тебя (это про эссеистику); 3) как попытку определить для себя, что такое литературный процесс, и значит, такому читателю понадобится аналитическая критика (это уже совсем «читательское меньшинство»).

Думаю, что сколько бы представители «книжной», навигационной критики ни получали упрёков в отсутствии индивидуального стиля или поверхностности своих оценок, — именно они сегодня имеют определённые инструменты влияния даже не столько на литературный процесс, а на книжный мир в целом. Буквально вчера зашёл на страницу Галины Юзефович, самого популярного сегодня критика, на книгу которой в 2016 году писал отрицательную рецензию, и увидел её действенную помощь — перепостами, призывами помочь, рекламой книг, — книжным магазинам, которые сейчас повсеместно терпят банкротство в связи с карантинной ситуацией. Это позволило мне отчётливее осознать силу её авторитета — подчёркиваю, не как писателя (а я всё же придерживаюсь довольно традиционных представлений о том, что критик должен быть писателем), а как медийной фигуры.

Что делать, если критика исчезает как жанр? Как воспитать критиков? Нужны одни лишь хорошие тексты? Или этого явно недостаточно?

Во-первых, не паниковать. Критика как жанр не исчезает и не исчезнет: достаточно почитать Facebook, чтобы понять склонность русского человека к литературной социализации, а с ней — и тягу к осмыслению прочитанного, и к тому, чтобы делиться этим с аудиторией. Другой вопрос, что эта необходимость к социализации со временем приобретает новые форматы, и главная из этих форм сегодня — условно «блогерская»: разговор со своими подписчиками и затем распространение информации о книгах с помощью перепостов — «кластерным» способом. Думаю, это наиболее действенный формат популяризации книг в нынешних условиях, его использует и упомянутая Юзефович — что не мешает ей вести еженедельную рубрику обзоров на престижной площадке «Медуза». Скорее даже эти виды взаимодействия с читателем дополняют друг друга: с одной стороны, авторитетная площадка, способствующая популярности, — с другой, свободное, ничем (кроме собственных представлений об этике разговора) не ограниченное «фейсбучное» пространство, где можно разговаривать с читателем, используя определённые манипулятивные ходы и заигрывания. Мне подобный тип общения не близок, я вообще не человек соцсетей, но не могу не признать его эффективность. Уважаю, кстати, те серьёзные издания, которые не избегают разговора о новых формах медийности: например, в журнале «Дружба народов» критик и прозаик Ольга Брейнингер уже не первый месяц ведёт рубрику о том, что такое современный блогинг.

Что касается «воспитания критиков», то семинаров сейчас довольно много: один из них — это наш литературно-критический проект «Полёт разборов», который длится уже шестой год, собирает разнообразные экспертные мнения о стихах вокруг представленной на обсуждение и прочитанной заранее стихотворной подборки — и тем инициирует цельный разговор. Если я вижу, что человек круто высказывается о современной поэзии, хорошо знает её и анализирует, то вне зависимости от его репутации непременно приглашу его в кресло эксперта. В Москве также есть литературная студия «Личный взгляд», ведомая Людмилой Вязмитиновой, — самый, по-моему, открытый дискуссионный клуб, где и стихи обсуждают, и ведут разговоры на актуальные литературные темы.

По всей стране и Ближнему Зарубежью уже много лет проводятся Форумы молодых писателей, где действует критический семинар журнала «Вопросы литературы». Впрочем, для полноценного представления о литературной ситуации хорошо бы почитать не только ВЛ, но и его оппонентов — «Воздух» и «Новое литературное обозрение», которые, к сожалению, не проводят критических семинаров, а жаль, мне интересно было бы на них побывать, хотя эстетика их мне не слишком близка. Впрочем, не близко мне и слово «воспитание»: думаю, цель подобных сборищ — прежде всего интеллектуальный разговор, а с ним полноценное развитие личности, но как-то целенаправленно «выковывать» сейчас критиков глупо — не времена соцреализма.

Вопрос про «нужны лишь одни хорошие тексты», к сожалению, не понял: в немодерируемом пространстве они всегда будут разного уровня, а в модерируемом — каковым по определению должно быть пространство критического семинара или журнала/интернет-издания — также по определению должен производиться очень тщательный отбор текстов и вестись профессиональный разговор о них.

Очень часто мне доводится слышать критику в адрес Литинститута им. Горького. Почему многие выпускники так не любят его?

Мне трудно сейчас судить об alma mater, к которой я не имею отношения уже шесть лет, но иногда заглядываю туда, общаюсь с нынешними студентами — и кажется, что институт изменился в лучшую сторону как раз за это время. Литинституту я посвятил девять лет своей жизни, здесь получил своё призвание, как бы пафосно это ни звучало; был его не только студентом, но и аспирантом, работал методистом. В годы аспирантства пытался построить там культуртрегерскую площадку — внятный центр поддержки современной литературы. Почувствовав общую незаинтересованность студентов и преподавателей в профессии (первых можно понять, быть литературоцентричным сегодня немодно, а фанатов своего дела на любом курсе один-два процента; вторых не могу понять при всём желании), в какой-то момент хлопнул дверью и попрощался с тем, что очевидно стало провоцировать внутренний застой. Впрочем, думаю, отовсюду важно уходить без обиды и не мазать ворота дёгтем.

Сейчас вспоминаю о Лите со сложной смесью ностальгии и ощущения пересмотра ценностей — думаю, всё лучшее, что состоялось в моей профессиональной жизни (без скидок на «неизбежный ранний опыт»), состоялось после него — в том числе и обретение собственной стилистики. А во многом и вопреки ему, учитывая как раз тенденцию моих учителей к «биографической» и традиционной поэтике с очерченным лирическим героем и т.д. — всё, что мне всегда было скучно. Сейчас не могу столь адекватно оценить обстановку в нём, но мне кажется, изменения к лучшему наметились года с 2014-го, когда пришёл новый ректор, Алексей Варламов. То, что сейчас могу отметить из положительных тенденций, — возвращение уже упомянутого мной Сергея Чупринина, одного из самых интересных и глубоких аналитиков современного литературного процесса, на профессорскую должность; приглашение таких преподавателей, как поэт Амарсана Улзытуев или прозаик Андрей Геласимов; расформирование кафедры критики, которая и в годы моей учёбы была достаточно нелепым образованием (к сожалению, то, что человек способен на протяжении 5 лет учиться на критика, — за гранью здравого смысла). Ведут семинары такие мастера, как Андрей Василевский, главный редактор журнала «Новый мир», или Мариэтта Чудакова, давно ставшая для меня символом пробивного подвижника, я постоянно думаю о её примере, когда устаю или ленюсь, — поэтому и работаю так много. Есть талантливые студенты — такие, как кураторы группы «За Стеной» Михаил Бордуновский или Владимир Кошелев, только что создавшие интернет-журнал «Флаги», публикующий близкую к эстетике метареализма поэзию и интересную эссеистику. Или, например, недавно открытая мной начинающая Ника Железникова — очень яркий автор.

Думаю, в Литинституте можно получить качественное гуманитарное образование — многое в этом зависит от тебя самого (я, например, с первых курсов с особой силой налегал на современную литературу, чувствуя, что её преподают не слишком хорошо, значит, тут особо важно самому поднапрячься). А моя зависть к коллегам из МГУ, с которых дерут семь шкур, или Института журналистики, где преподавали, например, те интересные мне преподаватели, которых не было у нас, побуждала к особой, маниакального рода жадности до знаний — и я ходил на семинары и лекции и в эти учебные заведения. Впоследствии я встретил только одного человека с подобным комплексом, который стал мне этим необычайно близок, — это литературный критик Ольга Балла. В своих интервью и эссеистике она постоянно делает упор на то, что субъективное ощущение малообразованности побуждало её к жадному навёрстыванию знаний, — и (это уже я говорю от себя) в результате она стала первой в своей профессии. В общем, определённые минусы Литинститута могут сказаться на твоём развитии прагматически — но это уже вечный спор о том, насколько плодотворны в жизни человека негативные или катастрофические события, если взять из них важнейшее.

Поговорим более предметно о твоей деятельности. Что именно в работе над составлением антологии «Уйти. Остаться. Жить» тебя привлекает?

Во-первых, полная свобода от бизнеса, что даёт право дышать свободным воздухом и делать с коллегами то, что соответствует твоему вкусу и выбору, а не то, что диктует «формат» издания или законы рынка. Во-вторых, ощущение небывалой значимости всего, что происходит в этом проекте с 2012 года, — такого проекта доселе не было и, думаю, больше не будет. В-третьих, громадное, ничем рациональным не объяснимое удовольствие составления стихотворных подборок — и редактирования критических текстов-послесловий к ним, в каждом из которых умный литературовед объясняет значимость поэта для его времени и/или для сегодняшнего дня. В-четвёртых, удовольствие постоянства: всё-таки на фоне недолгосрочных проектов, рушащихся изданий, ощущение, что твоё дело длится уже почти 8 лет и по-прежнему важно для многих, — даёт чувство стабильности. Я знаю, что оно будет продолжаться, пока я жив. В-пятых, ощущение, что проект эволюционирует: начиналось всё с довольно-таки хаотичного замысла чтений о рано ушедших поэтах, а выросло в большой и осмысленный труд — презентации книг в огромном количестве городов России, Ближнего и даже Дальнего Зарубежья; полноценная книжная серия отдельных авторских сборников; множество откликов в прессе и критических дискуссий… И, в-шестых, меня со временем стало раздражать положение дел в российском литературном процессе, ориентированном на раскрученные бренды: просто из присущего мне упрямства хочется этому противопоставить что-то не столь модное, но культурно осмысленное, и найти площадки для его продвижения.

Сейчас вышло два тома антологии (второй — в двух частях), готовится уже третий отдельный сборник поэта нашей книжной серии, о чём в начале затеи я не мог и помыслить. И, конечно, очень важно удовольствие работы с обязательными и дисциплинированными коллегами — поэтом, журналистом Еленой Семёновой и поэтом, культуртрегером Николаем Милешкиным, с которыми мы, уверен, свернём ещё не одну гору. Скачивайте наши книги, которые лежат в открытом доступе, на сайтах «Гостиная» и «Формаслов», следите за новостями проекта на моих страницах в VK и FB.

Составление антологии — это сродни составлению словаря. Не так ли? Это некое законодательство в поэзии?

О «законодательстве» я бы не вёл речь: от этого слова попахивает ненужным волюнтаризмом. А вот о пересмотре сложившихся иерархий — в особенности по отношению ко второму тому антологии «Уйти. Остаться. Жить», посвящённому поэтам, ушедшим в 70-е и 80-е годы XX века, — да. Причём это происходит не сознательно, а исподволь: вот поэт появляется в антологии, которая становится заметным литературным событием, вот его замечают и начинают писать о нём, а вот незаметно его имя становится частью критических дискуссий — и, соответственно, частью литературного контекста его времени, с одной стороны, а с другой — переосмысливается его место в современной поэзии.

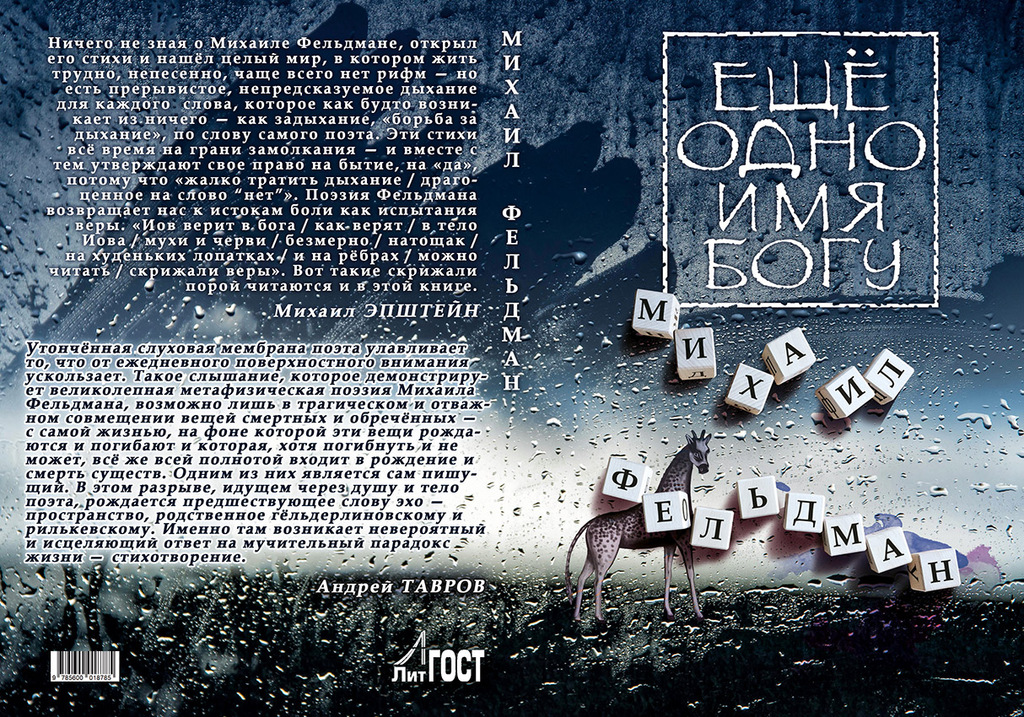

Примерно так это произошло с погибшим в 1970 году талантливым поэтом, эссеистом, переводчиком ВЛАДИМИРОМ ПОЛЕТАЕВЫМ, сборник которого «Прозрачный циферблат» вышел в нашей книжной серии «Поэты литературных чтений «Они ушли. Они остались» в конце 2019 года и собрал много рецензий. В контексте антологии были по-новому прочитаны Геннадий Лукомников, Александр Башлачёв, Намжил Нимбуев и многие другие… Сейчас надеюсь на благополучную судьбу сборника МИХАИЛА ФЕЛЬДМАНА «Ещё одно имя Богу», только что увидевшего свет в нашей книжной серии. И на то, что получится крутым сборник Алексея Сомова (1976 — 2013), одного из самых любимых мной поэтов современности: я только начал его составлять, но работа доставляет мне неимоверное удовольствие.

Что тебя страшит именно как поэта?

О, это целый список. Как ни странно, очевидным было бы ответить «молчание», но нет, преодоление молчания (с какой-то попытки) кажется очевидным, а вот преодоление инерции, прежде всего инерции прежней поэтики, — не столь естественная вещь. Ещё одно — что новое стихотворение не будет качественно отличаться от прежних, и что самоповторы будут сопровождать меня на протяжении всего периода, который я выбираю себе для писания. (Вот сейчас я нахожусь в Подмосковье, в Черноголовке, и планирую основательно заняться стихописанием на протяжении всего периода, что буду здесь). Ещё — что стихотворение не вызовет отклика аудитории (хотя бы в виде пресловутых фейсбучных лайков) — и, с другой стороны, что получится столь банальным и вторичным, что вызовет оголтелый отклик (но не как поэзия, а как та самая банальность, что затрагивает многих именно усреднённостью написанного, простотой воплощения). Впрочем, слава Богу, что все эти «страхи» сопровождают до написания настоящего стихотворения, а в процессе ты всё равно мало властен над собой, и если текст подлинный — то он превосходит и все твои страхи, и все твои ожидания. Но после написания любого текста, так же, как после выпуска книги, сопровождает чувство одиночества, ненужности всего: оно усугубляется малым количеством тех же лайков — что всегда ситуативно и случайно и не говорит о настоящей невостребованности твоего творения.

Видимое отсутствие резонанса не означает отсутствия резонанса. От перечисленных чувств надо отвлечься, переждать их, пережить. Написанное тобой в любом случае меняет мир — пусть невидимым для тебя образом, но часто для множества людей с их невербализуемыми реакциями. А если отвлечься от собственного творчества, то сейчас, конечно же, — как поэта или как литератора, как угодно, — страшит происходящее с книжным бизнесом, неизбежный дефолт, который коснётся и малых издательств, и толстых журналов. Надеюсь, что литературный процесс выберется из него с наименьшим количеством потерь, и, как всегда, поддерживаю и буду поддерживать современную литературу разнообразными способами в каждом из своих проектов.

Можно ли одолжить вдохновение? Это не делает продукт творчества суррогатным?

Как ни странно, в каком-то смысле можно. Я бы только назвал это не «одалживанием», а межтекстовым импульсом. У меня есть привычка — в процессе сочинительства, непосредственно перед ним читать разных поэтов, ощущать воздействие ритма на себя, иногда брать образы для индивидуального переосмысления. Знаю, что в результате всё равно получится стихотворение с собственной интонацией. Конечно, в начале творческого пути, когда ещё не окреп собственный голос, это требует известного риска, затем уже действуешь более уверенно.

Что до «суррогата» — культура так или иначе состоит из заимствований. Очень люблю фразу Ахматовой о творчестве Пушкина как «горне», «перерабатывающем весь материал, которым Пушкин пользуется. После переплавки получается нечто новое — чисто пушкинское» (по воспоминаниям П. Н. Лукницкого и Л. К. Чуковской). Но свой голос — и смелость говорить, будучи подверженным чужому влиянию, — ещё надо ощутить.