О том, что легко терять и с чем сложно расстаться, о гибкости и несгибаемости с историком, поэтом, правозащитником ДМИТРИЕМ ДРОЗДОМ размышляла Светлана Луговцова.

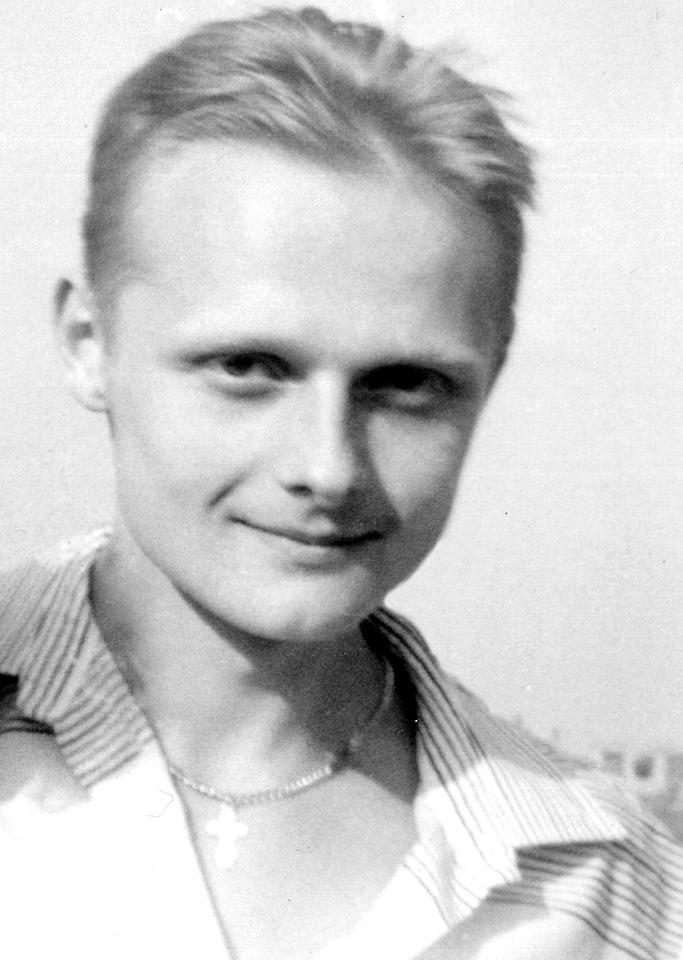

Фото: Дмитрий Дрозд.

Дмитрий, рада встрече! Я воспринимаю людей образами, и когда думаю о тебе, вижу слово «несгибаемость». Ты сам считаешь себя несгибаемым человеком?

Ой, нет. Это точно не про меня. Я гибкий (смеётся).

Ты?! А в чем это проявляется?

В том, например, что когда в 2011 году мне предложили написать прошение о помиловании, я это сделал. Мне надоело сидеть в тюрьме. А были люди, которые ничего не подписали, хотя им это не просто предлагали, но и оказывали давление. Я не герой. Не боец. Сам этот образ, эта роль мне не нравится, как и роль некоего нравственного ориентира. Это точно не обо мне.

Вот у тебя какая планка… О таком выборе даже думать не хочется.

У меня есть установки, которые меня сдерживают, не позволяют быть ещё гибче. Жизненные испытания показали, что до какого момента я могу сказать «нет». Например, бумагу о сотрудничестве с КГБ я бы не подписал, или, по крайней мере, чекистам пришлось бы очень постараться, чтобы я это сделал. Но таких неприличных предложений мне не поступало. Что касается вопроса о помиловании, я решал только свою судьбу. Мне удалось сделать это в приемлемой для меня форме. Я сразу оговорил, что свою вину не признал и не признаю. Мне ответили, что можно и без этого.

Тебе трудно просить о помощи? Для себя, не для других?

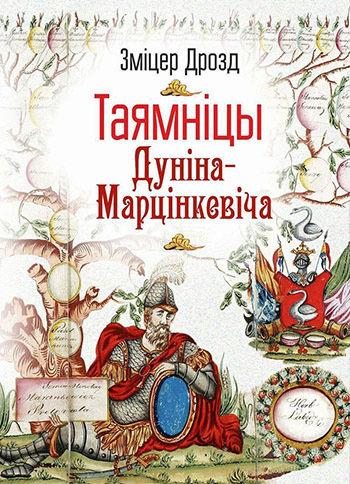

Трудно, для меня это ситуация неприятная. Мне проще одолжить деньги. Когда я собирал средства по краудфандингу для издания книги «Таямніцы Дуніна-Марцінкевіча», то каждый день выставлял посты на Фейсбук, чтобы завлекать людей, просить их вложиться. Сбор прошел удачно, но я не хочу повторять этот опыт именно из-за ощущения, что ты что-то выпрашиваешь.

Какая сумма была собрана?

5 тысяч рублей.

Много людей поучаствовало?

Около 100 человек, и я каждому очень благодарен. По большому счету всё решили несколько крупных взносов от настоящих меценатов, от тех, кто поддерживает белорусские проекты.

Но ведь краундфандинг — не благотворительность. Это предоплата. Ты берёшь у человека деньги за ещё не созданный продукт. Ты этот продукт создал, причем продукт качественный. Почему считаешь опыт неудачным?

Да, книга вышла. Но месяц, в течение которого я собирал деньги, надоедал всем своими постами: «Дайте денег», «Купите книжку», — для меня выглядел как назойливое попрошайничество и отнял много сил.

Дмитрий, с одной стороны, твоя мысль мне очень близка. А с другой… Мы вышли из условных Шабанов, где мечтой была детская железная дорога. А ведем себя как принцы крови. Почему?

Сама идея краудфандинга мне нравится, и я вижу много успешных примеров её реализации. Но лично для меня это стало испытанием. Может быть, так проявляется моя гордыня?

Меня потрясла история ЗАХАРА КУДИНА. Молодой талантливый художник покончил с собой. Одна из очевидных причин — невостребованность и вытекающее из неё безденежье. Не представляю, как себя должен чувствовать папа, который не может купить ребенку подарок на Новый год. Вернее, сейчас нам ясно, как он себя чувствовал. Что надо делать нам, обществу, чтобы такие ситуации не повторялись?

Думаю, проблема в том, что люди часто не представляют, как живут другие, даже их друзья. Знаю, например, что я для кого-то — предмет зависти. Я иногда о себе прочитаю и сам себе завидую: как я живу на какие-то гранты, на гонорары за книги. Люди не представляют, что мой бюджет может составлять 100 долларов, что можно жить в таких пределах.

Авторы книг часто становятся «жертвами» устаревших представлений советских времён. В Советском Союзе книги иногда выходили тиражом 100 тысяч экземпляров. Издание одной книги могло обеспечить автора на полжизни. А сейчас есть достойные издания с тиражом 100 и даже 50 экземпляров. Они не смогут окупиться. Когда у тебя готов текст (в моем случае на него ушло четыре года архивных поисков), необходимо прийти в издательство, внести 6 тысяч рублей, как за «Таямніцы Дуніна-Марцінкевіча», а потом годами возвращать эти деньги. Получается, если книга окупится даже за пять лет, я не смогу за это время собрать деньги на издание следующей. Очень смешно, когда один товарищ, увидев, что у меня вышла книга, написал что-то вроде: «О, у тебя вышла книга – одолжи денег!». Как правило, авторы для издания книг отдают последнее или, как в моем случае, влазят в долги.

Научи, как прожить за 100 долларов в месяц?

Скромность в быту и уверенность в том, что если деньги закончатся сегодня, они обязательно появятся завтра.

На самом деле, дырявые ботинки, заношенные рубашки… Всё это цена выбора делать то, что мне нравится: сидеть днями в архивах, писать статьи и книги.

Дырявые ботинки мне не очень нравятся. Зато степень твоего доверия миру, вселенной, поражает. Что это: врожденная вера в себя или этому можно научиться?

Я не верю в существование Бога, тем более, такого Бога, которого бы волновала наша судьба. Меня серьёзно удручает скатывание нашего общества во внешнюю религиозность. Если исходить из известного определения религии, как опиума для народа, то надо понимать, что опиум — это и обезболивающее. Как для человека, так и для общества. Уверен, в здоровом обществе потребность в религии постепенно падает, сокращаясь до каких-то частных случаев. Кроме того, религия — это чей-то бизнес, его раскручивают, рекламируют, продают под этикеткой духовности. Я верю в себя.

Дмитрий, мы познакомились под занавес 2019 года благодаря Дунину-Марцинкевичу. Твое исследование о классике белорусской литературы произвело на меня сильное впечатление. Откуда возник интерес к данной теме? Будет ли продолжение?

После освобождения в августе 2011 г., я заинтересовался историей минского тюремного замка, где находился в заключении. В одном из дел о побегах встретилась фамилия Марцинкевич. Я стал уточнять и разобрался, что речь идет о знаменитом авторе «Пинской шляхты». Факт его заключения в минской тюрьме в 1835 г. был никому неизвестен. Потом я нашел ещё один документ, ещё один и в какой-то момент понял, что о реальной жизни классика белорусской литературы, о его отце и матери, брате и сестрах мы знаем процентов десять.

Работа задумывалась как пенталогия, пять книг. Большой материал собран для второй книги с рабочим названием «Падроблена Дуніным-Марцінкевічам». Есть интересный материал для книги о разных ветвях рода Марцинкевичей, как они приписывались к утвержденному в дворянстве роду, обменивались между собой документами. На мой взгляд, было бы интересно подготовить исследование о служебной биографии Винцента. Как правило, историки и литературоведы занимались его творчеством, антиправительственной деятельностью. Никто не интересовался служебной биографией. Не был даже найден его формулярный список [сейчас список опубликован в монографии Д. Дрозда — С.Л.].

Ты можешь написать книгу о служебной биографии Дунина-Марцинкевича?!

Да.

Я её уже жду. Когда на это можно надеяться?

Опыт «Таямніц» показывает, что, скорее всего, я не рискну заниматься продолжением. Говорить о финансовом успехе проекта не приходится. Может быть, выбор героя оказался неудачным.

Интерес к белорусским классикам отбивают ещё в школе.

Может быть, повлияло издание книги на белорусском языке, что серьезно сужает круг покупателей. В любом случае, пока я займусь другими темами.

А какова цена вопроса?

Где-то 6 тысяч рублей для книги, если ориентироваться на объем и тираж «Таямніц». И если не считать 4 года жизни и расходов на сканирование документов, переезды в иностранные архивы или оплату поисков в них наёмных исследователей.

Дмитрий, долгое время ты работал в Москве? Почему вернулся?

Я уехал в 2002 г. и окончательно вернулся в 2009-м. Я не видел там своего будущего. В Москве работал фотографом, дизайнером, неплохо зарабатывал. Мне хватало средств, чтобы заниматься тем, что я люблю: фотографировать, путешествовать, иногда покупать предметы антиквариата. У меня была замечательна девушка, с которой мы любили другу друга. Эти семь лет для меня — плодотворный творческий период, я написал много стихов.

И где в твоем рассказе «отсутствие будущего»? Звучит как сладкий сон: оплачиваемая работа, взаимная любовь, искусство фотографии, поэзия, путешествия.

Скажу иначе, видимо, то будущее, которое было возможно в Москве, меня не устраивало.

Наверное, я человек больших амбиций, отчасти даже тщеславия, который предполагал, что способен в жизни на что-то большее, чем делать фото на документы. Как только вернулся домой, активно занялся своей первой книгой «Землевладельцы Минской губернии, 1861―1900», она вышла в 2010 году. До сих пор это одна из самых удачных и востребованных моих книг.

Ты вернулся на родину, которая приготовила для тебя не только приятные сюрпризы. Что для тебя Родина? Как ты её ощущаешь? Миллионы людей в мире живут без неё и прекрасно себя чувствуют. Быть привязанным к родным пенатам нынче «не в тренде».

Я довольно долго прожил за пределами Беларуси: семь лет в Москве и год в Варшаве. Мне близко высказывание Елены Рерих, что нужно так путешествовать, чтобы исчезло само понятие родины. Вместе с тем, Москва мне «не зашла» изначально, даже на подсознательном уровне: я не запоминал названия улиц, номера автобусных маршрутов… В Варшаве мне очень нравилось, год успешно учился в Варшавском университете. С удовольствием работал в историческом архиве. И всё-таки я очень привязан к Минску, может быть, не столько к Минску, как к его окрестностям. Очень люблю свои Дрозды, бродить на природе.

Как ты думаешь, а ты Родине нужен?

Думаю, Родине я не нужен, и не надо из этого делать трагедию.

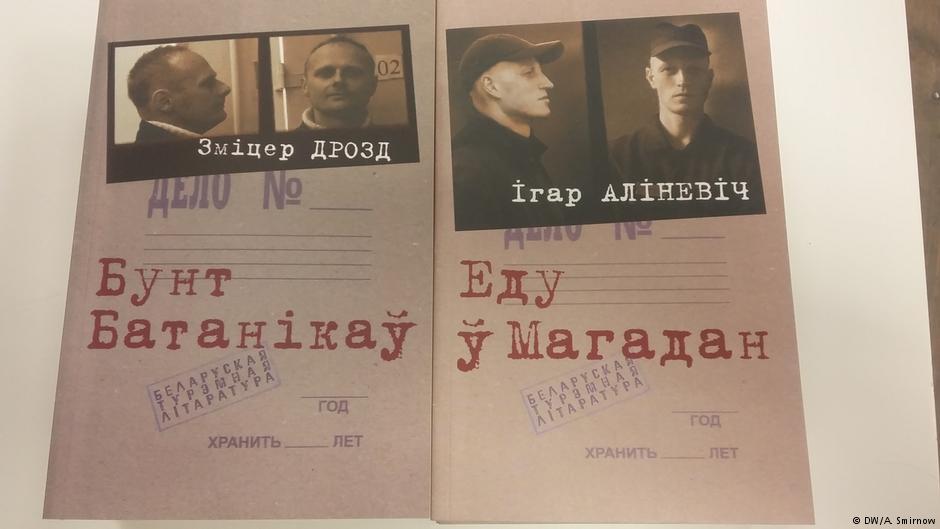

Твоя книга о событиях 2010 г., пребывании в заключении «Бунт ботаников» потрясла меня своей искренностью. Страшно выносить личные переживания на суд публики?

Книга изначально писалась как дневник. Я просто документировал события, мысли, чувства. Когда потом кто-то на презентациях зачитывал части из моего дневника, я думал: «Бог мой! Зачем я это написал?» (смеётся).

Мы живём в обществе, где человек изначально играет роль, его ставят в какие-то рамки.

Мне часто кажется, что я шире установленных рамок и меня неправильно воспринимают. Этот дневник как раз не позволяет создать вокруг меня имидж героя, я там пишу о своих сомнениях, метаниях, волнениях. Я не играю роль. Я не политик, мне не надо сохранять имидж. Мне больше нравится, что я — фотограф, поэт, архивист. К политику мы предъявляем одни требования, к поэту другие. Поэтом быть выгоднее (улыбается).

Если бы я писал эту книжку через год-два после освобождения, скорее всего, она была бы другая. Я бы в ней точно был больше похож на героя (смеется).

А чего в тюрьме тебе больше всего не хватало? Ты лишился одновременно таких простых, но таких важных вещей: свежего воздуха, теплого душа и т.п.

На самом деле, самое тяжелое в заключении, что ты не выбираешь людей, с которыми общаешься.

В жизни мы сами выбираем круг общения. Если человек нам не нравится, стараемся максимально ограничить наши встречи. В заключении ты живешь с людьми, с которыми в других условиях ни за что бы не общался. Они для тебя из другого мира, параллельного.

Я могу сказать, что когда в камере, вот такого приблизительно размера [речь идет о площади ок. 30 кв. м — С.Л.], нас собиралось 21–25 человек, но это была хорошая компания, мы не чувствовали дискомфорта. Нам было интересно, мы играли в домино, общались. Просто мужской клуб по интересам какой-то (смеется). Когда нет агрессии, есть человеческое отношение, юмор, ты хорошо себя чувствуешь.

Другими словами, когда в силу разных обстоятельств я общаюсь с неприятными мне людьми, я сама себя в камеру заключаю?

По существу, да.

Даааа… прямо одарил ты меня сегодня, благодарю! А с потерей чего неожиданно легко смириться?

С отсутствием Интернета, телевизора.

Я бы обратил внимание на другое, в тюрьме обостряется восприятие простых вещей, на которые в жизни не обращаешь внимания. Например, кто-то открывает банку кофе, ты вдруг чувствуешь невероятный аромат. Я даже не думал, что кофе может так пахнуть, что можно стоять над этой банкой и вдыхать аромат. Или, например, в апреле выходишь в маленький дворик и видишь пробившийся сквозь тюремный асфальт желтый одуванчик. Ты им любуешься бесконечно.

Все эти вещи описаны стократно, но это настолько сильные ощущения, что можно рассказывать о них снова и снова.

Или видишь в щелку в камере , что на улице распускаются почки, и у тебя просто сердце разрывается от того, что эту весну ты не увидишь.

Мы как-то по телевизору [в СИЗО был телевизор — С.Л.] смотрели банальный фильм про бандитов, которые сбежали из заключения и работали в пионерском лагере. Ты смотришь, вспоминаешь своё детство, свой лагерь и по лицу бежит скупая мужская слеза (смеется). Дома бы этот фильм я даже не включил.

«Страдание облагораживает, удовольствия разлагают».

Артур Шопенгауэр.

Чему-то подобному нас учили в школе: «Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать» (И.С. Тургенев). Ты Шопенгауэра поддерживаешь? Точку зрения Тургенева разделяешь?

Страдание однозначно полезно для творчества. Ничего нет более вдохновляющего, чем страдание.

Что-то я не припомню, чтобы ты новый сборник стихов в тюрьме написал.

Я к тому моменту просто перестал писать, но если бы продолжал, то мог бы и новый сборник получиться. Несчастная любовь, например, гораздо более плодотворна, чем счастливая.

Думаю, страдание до какого-то момента тебя возвышает. Только у каждого человека есть уровень, когда становится невыносимо. Мы знаем пример Шаламова. Уровень его страданий был запредельно высок.

До какого-то предела можно терпеть, а дальше человек просто теряет человеческий облик.

Что тебя радует? Каждый день.

Моя семья. Я получаю громадное удовольствие от общения с сыном. Я вообще счастлив, что у меня есть ребенок, я бы хотел больше детей. Я получаю колоссальное удовольствие от работы в архиве, от поиска новой информации. Знакомство с новым делом, особенно если ты его открываешь и видишь, что никто до тебя с ним не знакомился, — это настоящее таинство.

Ты совершаешь открытия, предсказать которые невозможно. Мне нравится исследовать, решать задачи. Может быть, потому меня так увлек Дунин-Марцинкевич, что я видел конкретные нерешенные задачи и хотел с ними справиться. Ощущение поиска тебя затягивает. Правда, когда надо собранный материал обработать, структурировать, начинается адский труд (улыбается).

Дмитрий, радости и здоровья тебе, твоей семье, малышу и, конечно, новых открытий!